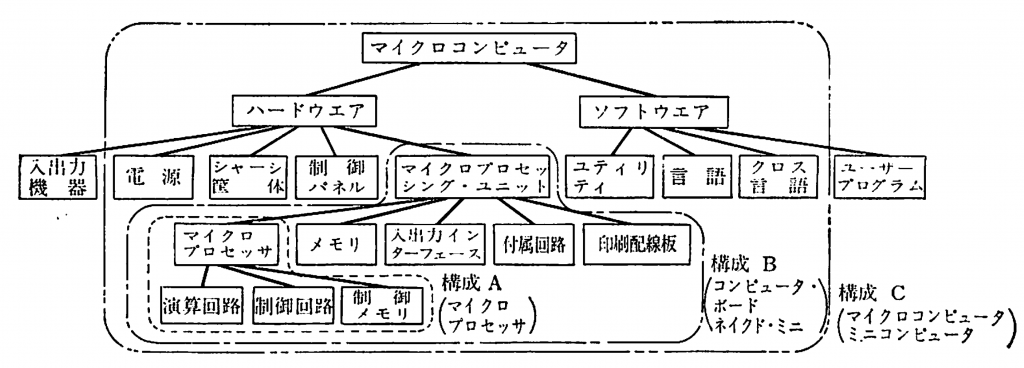

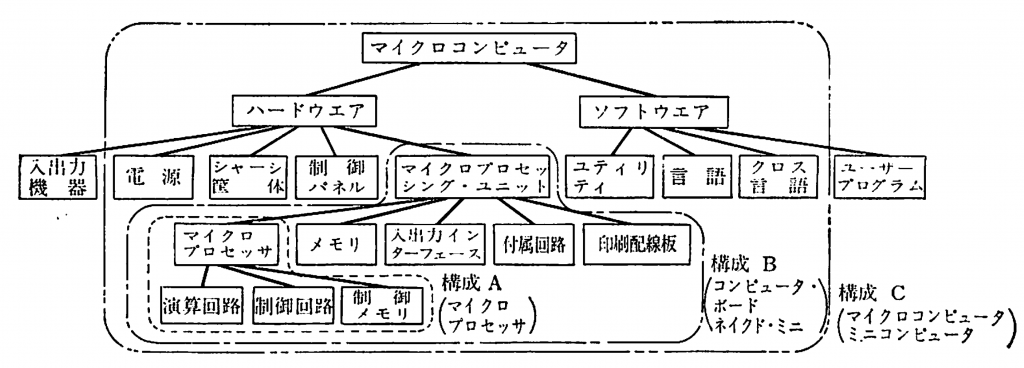

定義2-「マイクロコンピュータ・ボード」(図の構成B)-「構成Aのマイクロプロセッサに、メモリや必要な周辺回路をつけて,1~2枚の印刷配線板にとりつけたもの」

定義3-「マイクロコンピュータ」(図の構成C)-「構成Bに加えて、電源,筐体やソフトウエアまで加えて,完全にコンピュータとして商品化している」

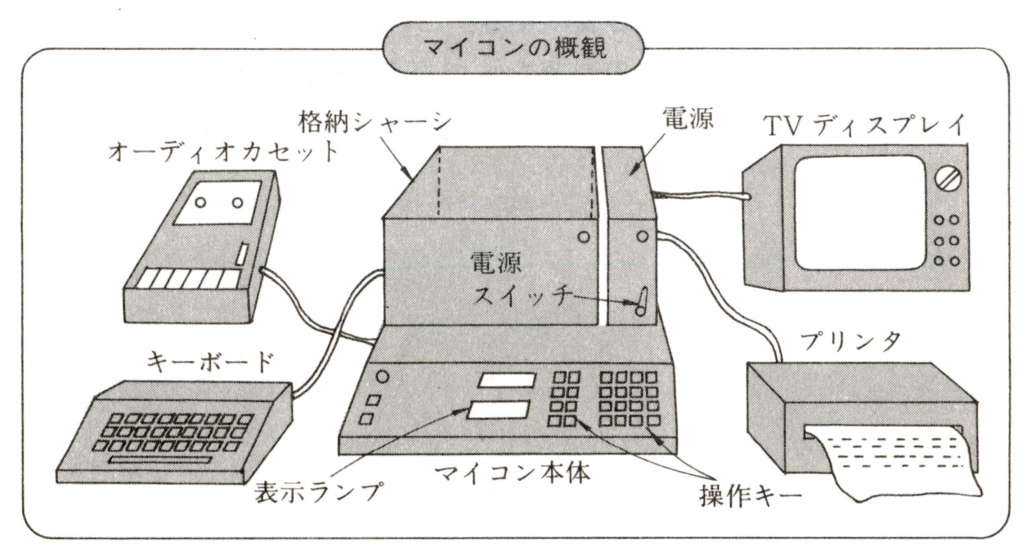

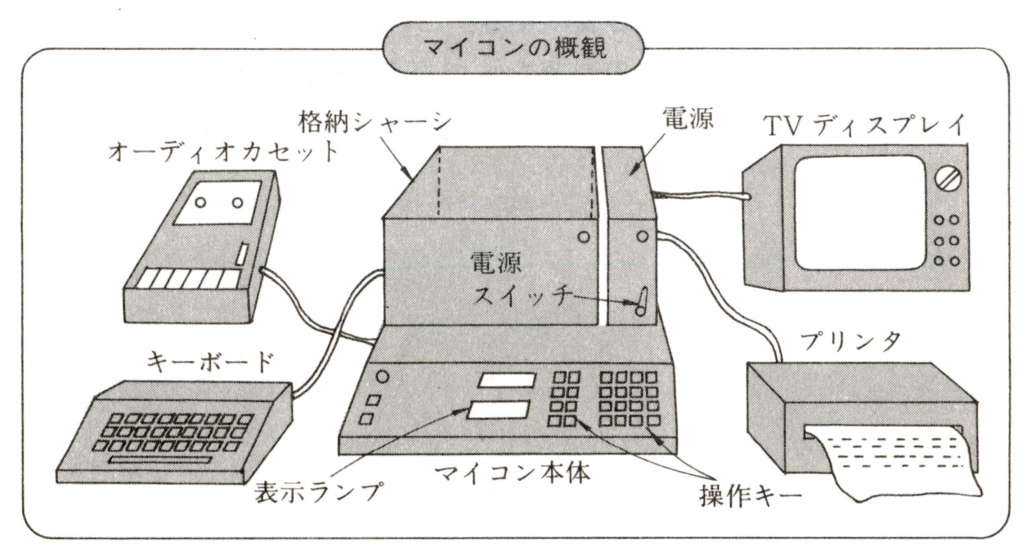

いる」とした上で、マイコンを下図のように、キーボードなどの入力機器、TVディスプレイなどの表示装置、プリンタなどの出力装置、オーディオカセットなどの記録装置などを含むシステムであるとしている。

History and Theory of Computer by 佐野研究室

|

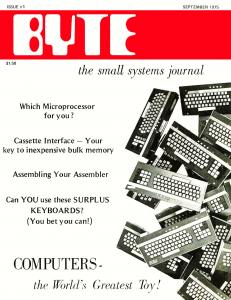

創刊号(1975年9月号)からVol 21 No 11(1996年11月号)まで収録

|

|

|

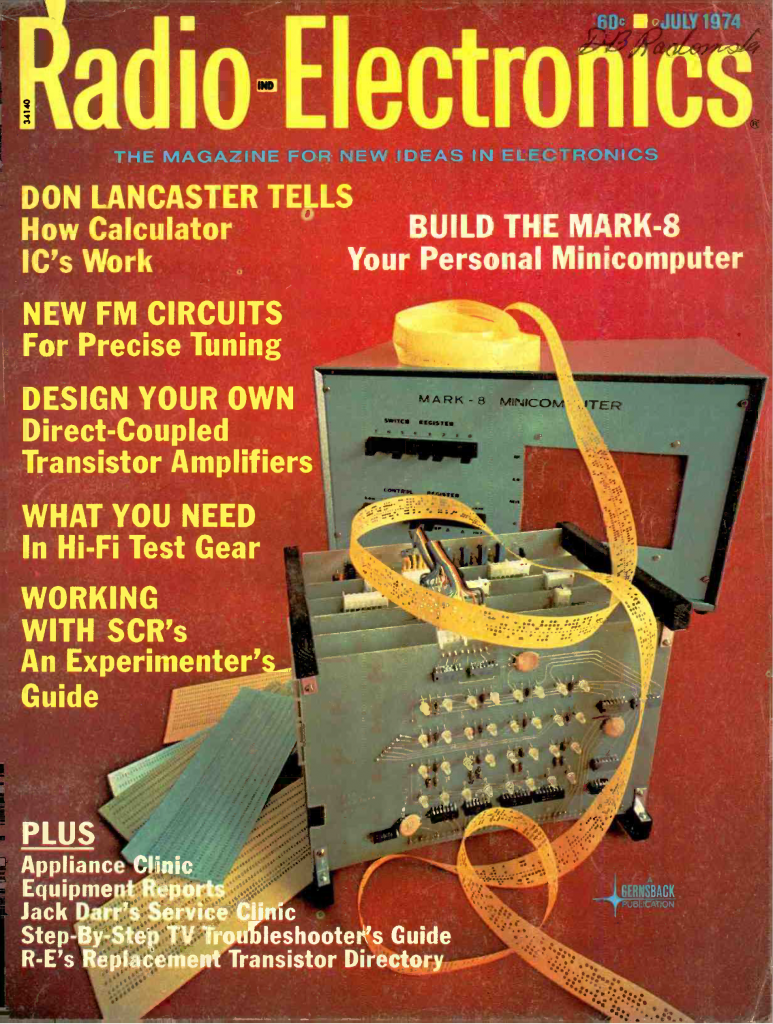

“Build the Mark-8, Your Personal Minicomputer”(Mark-8、あなたのパーソナル・ミニコンピュータを作ろう)というキャプションを付けられたMark-8 (1974)が、Radio Electronics誌の1974年7月号の表紙を飾っている。

|

|

|

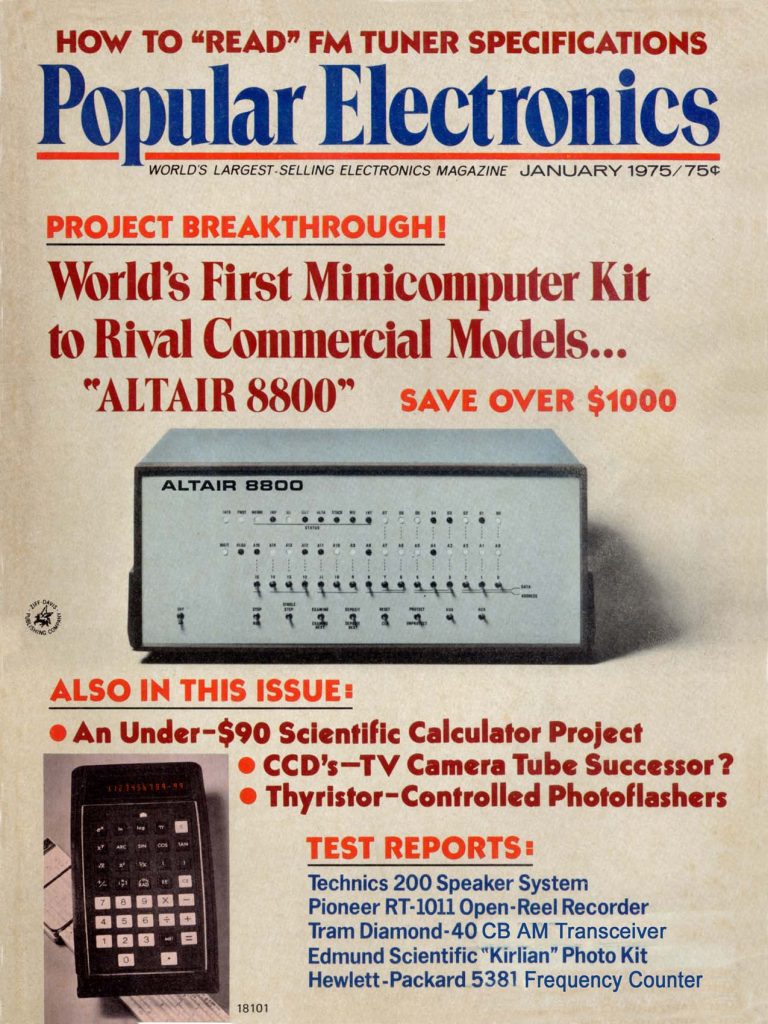

“World’s First Minicomputer kit to Rival Commercial Models”(市販のミニコンピュータと肩を並べる、世界最初のミニコンピュータ・キット)というキャプションを付けられたAltair8800がPopular Electronics誌の1975年1月号の表紙を飾っている。

|

|

|

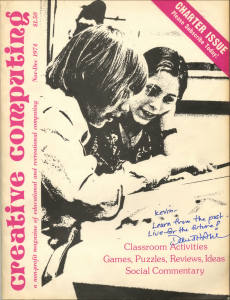

創刊号(1974年11月・12月合併号)から1983年3月号まで収録

|

|

|

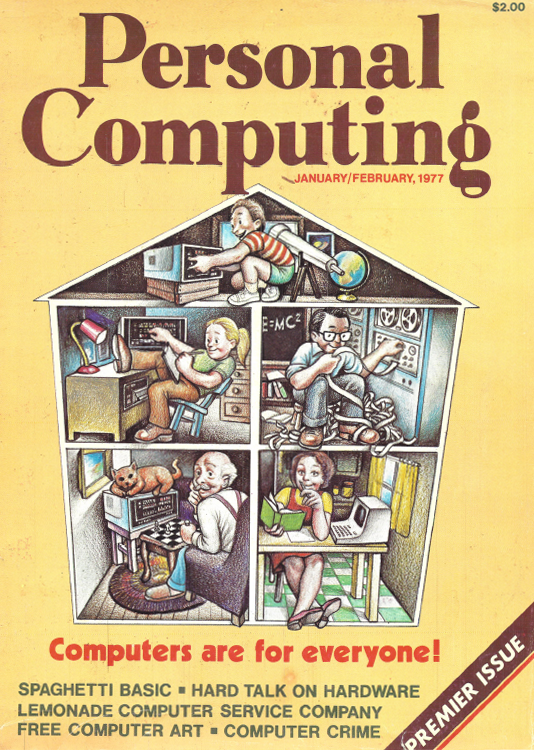

創刊号(1977年1月・2月合併号)から1984年10月号まで収録

|

|

|

第1巻 第2号(1974年8月号)から第3巻 第7号(1977年1・2月合併号)までを収録[創刊号以外にも欠号あり]

|

|

|

|

|

第1巻 第2号(1974年8月号)から第3巻 第7号(1977年1・2月合併号)までを収録[創刊号以外にも欠号あり]

|

|

PC関連事典

Sippl, Charles J.(1981 Rev. ed. of Microcomputer dictionary and guide, 1976, c 1975) Microcomputer dictionary, Howard W. Sams & Co.m Inc., Indianapolis, 606pp.

https://archive.org/details/microcomputerdic00sipp

archive.orgでユーザー登録後、デジタルデータを期間限定で利用できる。

Kent, Allen, Williams, James G. (1988) Encyclopedia of Microcomputers, Volume 1, Access Methos to Assembly Language and Assemblers, Marcel Dekker, Inc., 434pp.

https://archive.org/details/EncyclopiaMicrocomputers01

Sanchez, Michael M. “Altos Computer Systems”, pp.66-73、Krause, Barbara “Apple Computer, Inc.” ,pp.218-221、Ashton-Tate, Inc. “Ashton-Tate, Inc. ” ,pp.376-382などの項目を含む中項目事典

百科事典

Henderson, Harry (2009,2004,2003) Encyclopedia of computer science and technology, Revised edition, Facts On File, Inc., 580pp.

http://www.e-reading.club/bookreader.php/135785/Henderson_-_Encyclopedia_of_Computer_Science_and_Technology.pdf

https://archive.org/details/EncyclopediaOfComputerScienceTechnologyiqbalkalmati.blogspot.com

Ralston, Anthony; Reilly, Edwin D (1983 revised ed.,1976) Encyclopedia of computer science and engineering, 1601pp.

https://archive.org/details/encyclopediaofco00rals

archive.orgでユーザー登録後、デジタルデータを期間限定で利用できる。

DECのMPS(MicroProcessor Series)、IntelのMCS-4, MCS-8, MCS-80、MotorolaのMC 6800, National SemiconductorのIMP-4, IMP-8, IMP-16、RaytheonのRP-16、RCAのCOSMAC、Rockwell InternationalのPPS-4, PPS-8といったマイクロプロセッサ上で動作するソフトウェア

| 特徴 | 1974年 | 1978年 | ||

| マイクロ コンピュータ |

ミニ コンピュータ |

マイクロ コンピュータ |

ミニ コンピュータ |

|

| 実行時間(μs) | 2.0~25.0 | 0.5-2.0 | 0.1~10.0 | 0.1~2.0 |

| 語長(ビット) | 4~16 | 8~32 | 4~16 | 8~32 |

| 命令数 | <70 | 100~200 | <200 | 150~250 |

| 記憶容量(kビッ卜) | 8~128 | 128~512 | 8~512 | 128~1024 |

| メモリ技術 | バイポーラ/MOS | コア | バイポーラ/MOS | バイポーラ/MOS |

| 価格 | 6~75万円 | 90~750万円 | 6~75万円 | 90~750万円 |

| マイクロコンピュータ | ミニコンピュータ | |

| 命令種類 | 48~78 | 100~200 |

| 基本命令 実行時間 |

2~20μsec | 0.5μsec |

| 割り込み | 1~8レベル | 多重レベル ハードウェアによる 割り込み処理機能あり |

| DMA | 一部あり | 標準 |

| メモリー | ROMとRAM | RAM |

| その他 | スタンダードI/Oなし 基本ソフトウェアなし |

スタンダードI/Oあり 基本ソフトウェア完備 |

関連雑誌としては、日本初のマイコン専門誌『I/O』が1976年に西和彦、星正明らによって創刊されている。創刊後の発行部数は3,000部であった。1977年にはアスキー社によって『ASCII』が創刊されている。

| 発売時期 | メーカー名 | 製品名 | 使用CPU | 価格 (円) |

画像および関連情報 |

| 1977年3月 | 富士通 | LKit-8 | 富士通 MB8861N(1MHz) (6800互換) |

93,000 | |

| 1977年8月 | 日立 | 日立トレーニングモジュール H68TRA |

日立 HD46800 (6800互換) |

99,000 | |

| 1977年9月 | パナファコム | ラーニングキット LKit-16 |

パナファコム MN1610 | 98,000 | |

| 1978年3月 | 東芝 | TLCS-80A EX-80 |

東芝 TMP9080AC |

85,000 | |

| 1978年12月 | シャープ | SM-B-80T | シャープ LH0080 (2.5MHz,Z80互換) |

85,000 | RAM 1KB(3KBまで拡張可能) |

| 1978年12月 | NEC |

μCOM Basic Station |

TK-80などと組み合わせるためのキーボードやRAM、ROMなどの周辺機器セット | 128,000 | マイコン・キットとしてマイクロソフト社のBASICを最初に搭載 |

| 1978年5月 | シャープ | MZ-40K | 富士通製の4ビットCPU 「MB8843」1.8MHz |

24,800 | 子供向けのおもちゃとしてのキット[注] |

[関連参考資料]

山中和正、田丸啓吉(1976)『マイクロコンピュータ入門』日刊工業新聞社,pp.30-31の表3.1「各種のマイクロコンピュータ」

Liberman, A.(1984) “The “Apple” Cases: A Comparison of the American and Australian Decisions” UNSW Law Journal, Vol.7 No.1, pp.143-159

http://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/sites/default/files/7_liberman_1984.pdf

McKeough,J. (1984) “Case Note: Apple Computer Inc. v. Computer Edge Pty Ltd,” UNSW Law Journal, Vol.7 No.1, pp.161-172

http://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/sites/default/files/8_mckeough_1984.pdf

Waters、L. (1988) “CIRCUIT LAYOUTS BILL 1988,” Apri 1989 COMPUTERS AND LAW NEWSLETTER,p.13

* Lesley Waters

http://www.austlii.edu.au/au/journals/ANZCompuLawJl/1989/14.pdf

Sheen, B.(2010) Steve Jobs, Lucent Books, 95pp

https://archive.org/details/BarbaraSheenSteveJobsPeopleInTheNews

pdf版