Weisbecker, J. (1974) “ A Practical Low Cost, Home/School Microprocessor System,” Computer, August 1974、pp.20-31

https://ieeexplore.ieee.org/document/6323645/metrics

https://www.computer.org/csdl/mags/co/1974/08/020031-abs.html

[関連参考資料]

森亮一編(1977)『最新マイクロコンピュータ技術読本』工業調査会,pp.297-298

コンピュータに関する歴史的=理論的研究

History and Theory of Computer by 佐野研究室

1970年代におけるマイクロプロセッサ関連資料

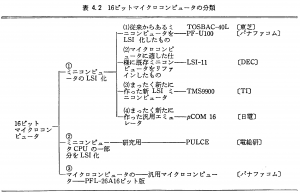

A. ミニコンピュータの LSI 化

(1) 従来からあるミニコンピュータをLSI化したもの — TOSBAC-40L[東芝],PF-U100[パナファコム]

(2) マイクロコンピュータに適した仕様に既存ミニコン̶̶ピュータをリファインしたもの — LSI-11[DEC]

(3) まったく新たに作った新LSIミニコンピュータ — TMS9900[TI]

(4) まったく新たに作った汎用エミュレータ — μCOM16[NEC]

B. ニコンピュ夕CPUの一部分をLSI化 —- 研究用 — PULCE[電総研]

C.マイクロコンピュータの—–汎用マイクロコンピュー夕—–PFL-26A16ビット版PF-U100[パナファコム]

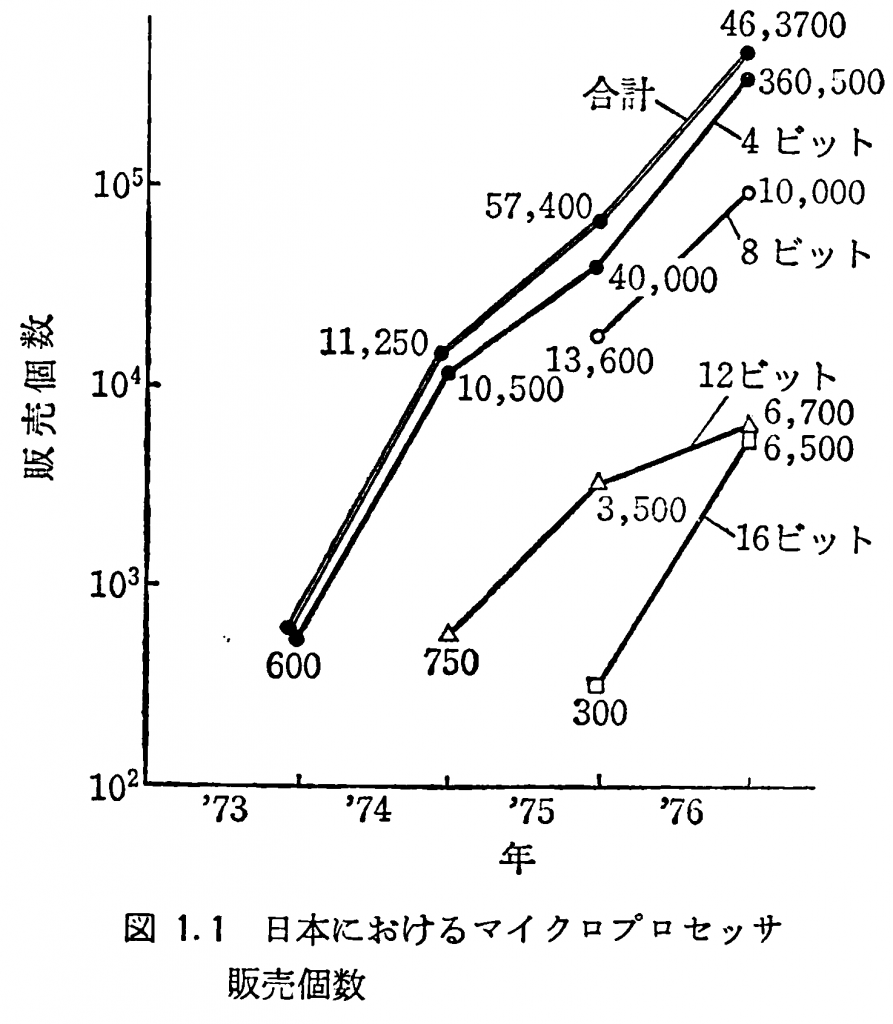

マイクロプロセッサー関連市場データ資料 - 日本におけるマイクロプロセッサ 販売個数,販売金額ほか

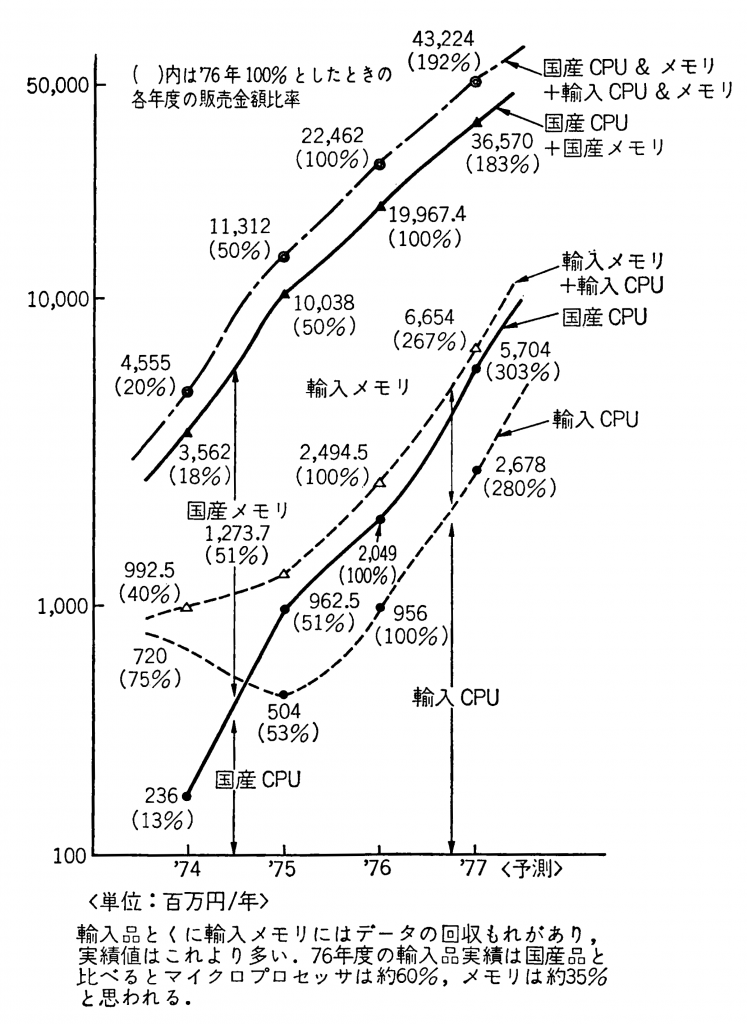

「マイクロプロセッサ及びメモリの年度別全国販売金額」

[原出所]『マイクロコンピュータに関する技術動向調査(2)(VI.応用技術)』日本電子工業振興協会52-A-122 (昭52-03).

[関連資料]『マイクロコンピュータ新技術動向(マイクロコンピュータに関する調査研究)ーセミナー編一』日本電子工業振興協会(昭52-03).

『マイクロコンピュータに関する調査報告書(マイクロコンピュータの開発および利用状況と将来)』日本電子工業振興協会,51-A-95 (昭51-03).

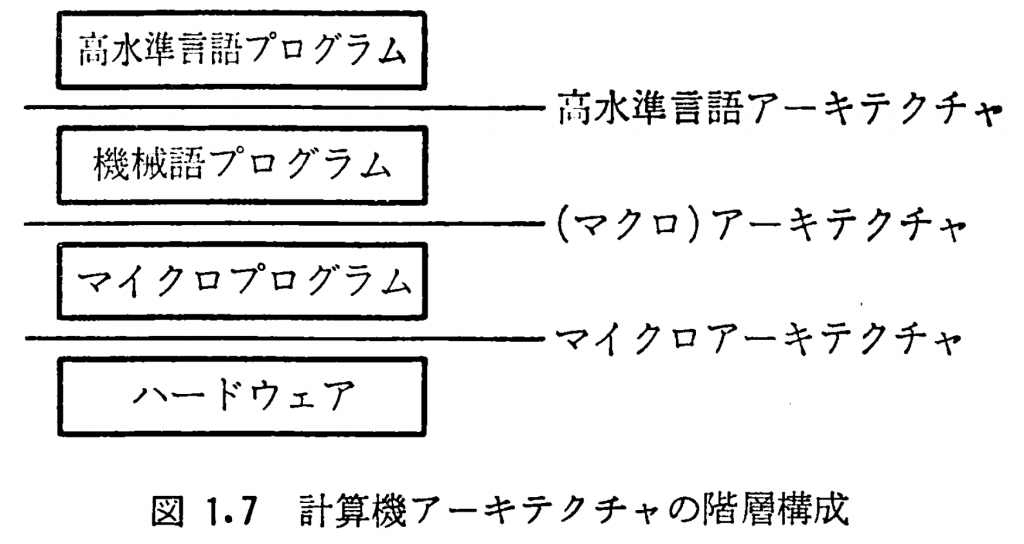

マイクロプログラミング - 計算機におけるマイクロプログラム制御方式の歴史

「プログラムカウンタ」(PC)-命令のアドレスを保持するための記憶装置

「デコーダ」-与えられた命令の中の操作コード部をデコード(解読)して、命令が指定する動作内容を決定するための装置。また演算処理の対象となるデータのアドレスを決定する装置でもある。

馬場敬信(1985)『マイクロプログラミング』昭晃堂,pp.2-3

2.プログラムカウンタの更新[プログラムカウンタを一つ先に進める]

3.命令のデコード[命令レジスタの中の命令の操作コード部をデコードして,計算機がどのような動作をすべきかを決定する。また命令のアドレス部から「演算の対象となるデータ」(オペランドと呼ぶ)のアドレスを決定する.]

4.オペランド(演算処理の対象となるデータ)の取り出し[オペランドのアドレスを主記憶装置に送り,オペランドの読み出しをおこなう]

5.命令の実行

[出典]馬場敬信(1985)『マイクロプログラミング』昭晃堂,p.3

|

|

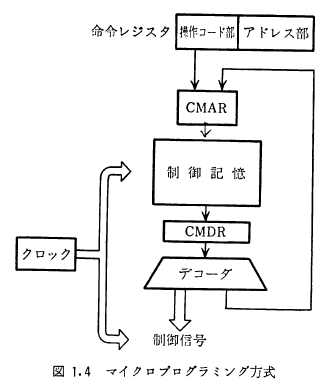

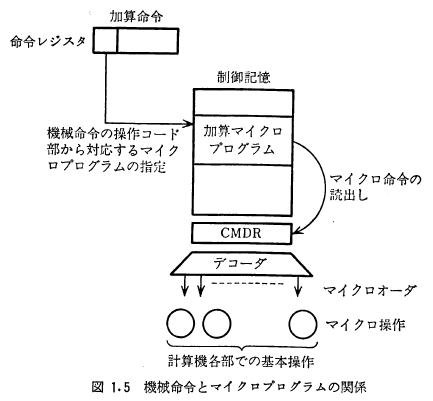

制御記憶(control memory)の中の,指定アドレスにあるマイクロプログラムを,制御記憶データレジスタ(CMDR)に読み出す。

制御記憶データレジスタ(CMDR)に読み出されたマイクロプログラム(microprogram)を構成するマイクロ命令(micro instruction)は,デコーダによってデコードされマイクロオーダ(micro-order)に変換される。 マイクロオーダによって制御される操作は,マイクロ操作(micro operation)と呼ばれている。

CMAR:制御記憶アドレスレジスタ(control memory address register)

CMDR:制御記憶データレジスタ(control memory data register)

[図の出典]馬場敬信(1985)『マイクロプログラミング』昭晃堂,p.4の図1.4「マイクロプログラミング方式」およびp.5の図1.5「機械命令とマイクロプログラムの関係」

Wilkes, M. V. (1989). “The best way to design an automatic calculating machine,” in Martin Campbell-Kelly (Ed.). The early British computer conferences, (Charles Babbage Institute Reprint Series For The History Of Computing, Vol. 14.) MIT Press, Cambridge, MA, USA 182-184.

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=94938.94976

ダイナミック・マイクロプログラミング方式を採用することによる応用の一つは,ユーザーが同方式を利用して「種々の応用プログラムのマイクロプログラム化を図る」こと,すなわち,「ユーザマイクロプログラミングを可能にすること」である。[Andrews,M.(1980) Principles of Firmware Engineering in Microprogram Control,Computer Science Press.]

|

https://www.computer.org/csdl/magazine/an/1986/02/man1986020116/13rRUxZRbqE

DOI Bookmark: 10.1109/MAHC.1986.10035

Authors: M.V. Milkes

中規模コンピュータの価格

| 年代 | 価格 |

| 1960年代初期 | 30,000ドル |

| 1970年 | 10,000ドル |

| 1977年 | 5,000ドル |

| 1980年 | 1,000ドル |

| 1985年 | 1,000ドル |

| 年代 | 価格 |

半導体回路の歴史的変遷- IC、LSI

| 型式 | 登場年代 | ゲート数 | チップの外形 (ミル) |

チップの面積 (平方ミル) |

SSIとの比 |

| SSI | 1960年代初期 | 10~12 | 50×50 | 2,500 | |

| MSI~LSI | 1960年代後期 | 100~1,000 | 150×150 | 22,500 | 9:1 |

| LSI~VLSI | 1970年代 | 1000~50,000 | 250×250 | 62,500 | 25:1 |

マイクロプロセッサ誕生と電卓

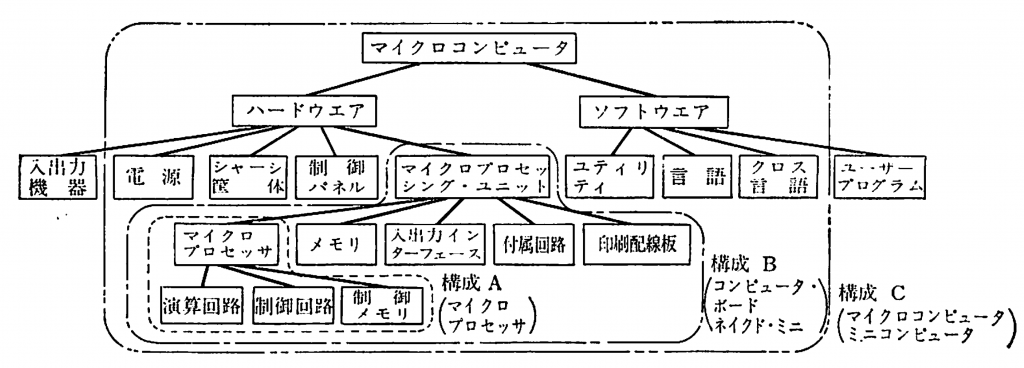

日本におけるマイクロコンピュータという単語の多義性 ー microcomputer

定義2-「マイクロコンピュータ・ボード」(図の構成B)-「構成Aのマイクロプロセッサに、メモリや必要な周辺回路をつけて,1~2枚の印刷配線板にとりつけたもの」

定義3-「マイクロコンピュータ」(図の構成C)-「構成Bに加えて、電源,筐体やソフトウエアまで加えて,完全にコンピュータとして商品化している」

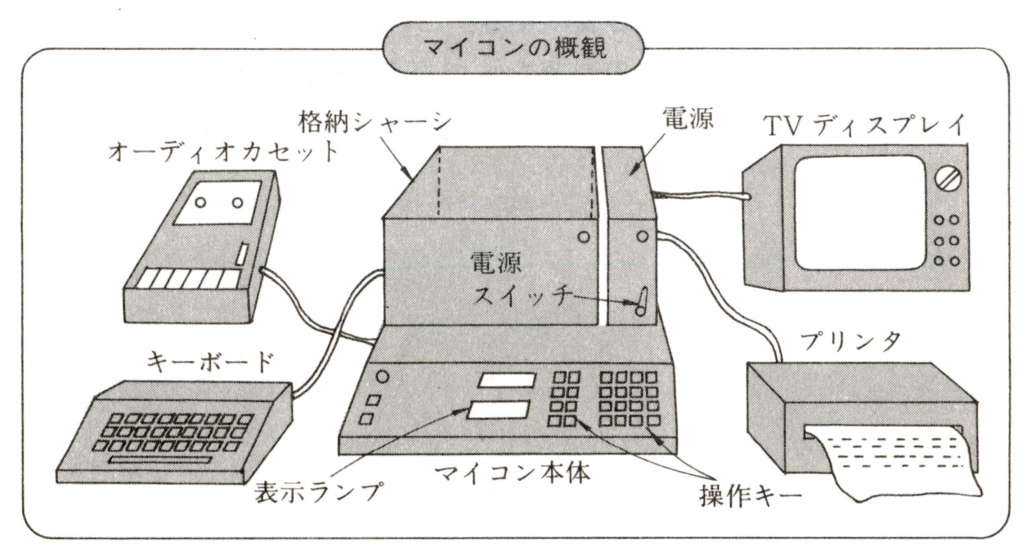

いる」とした上で、マイコンを下図のように、キーボードなどの入力機器、TVディスプレイなどの表示装置、プリンタなどの出力装置、オーディオカセットなどの記録装置などを含むシステムであるとしている。

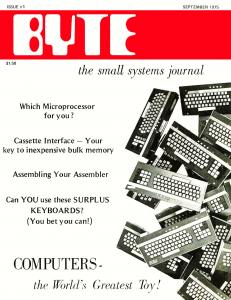

ダウンロード可能なPC関連雑誌

|

創刊号(1975年9月号)からVol 21 No 11(1996年11月号)まで収録

|

|

|

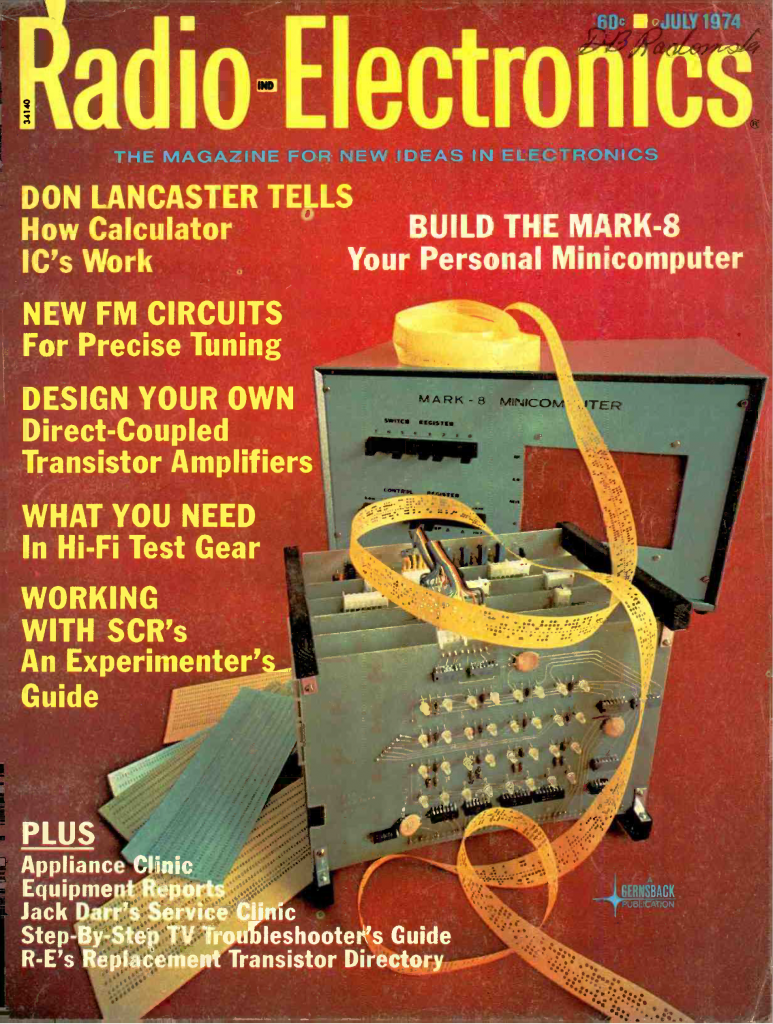

“Build the Mark-8, Your Personal Minicomputer”(Mark-8、あなたのパーソナル・ミニコンピュータを作ろう)というキャプションを付けられたMark-8 (1974)が、Radio Electronics誌の1974年7月号の表紙を飾っている。

|

|

|

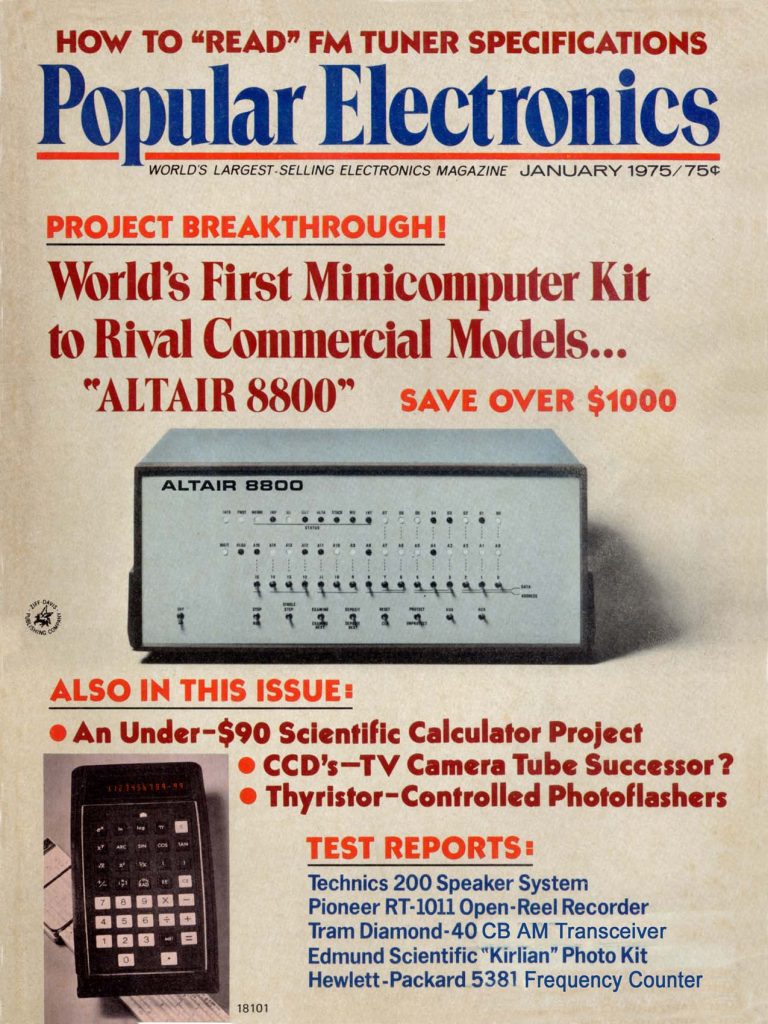

“World’s First Minicomputer kit to Rival Commercial Models”(市販のミニコンピュータと肩を並べる、世界最初のミニコンピュータ・キット)というキャプションを付けられたAltair8800がPopular Electronics誌の1975年1月号の表紙を飾っている。

|

|

|

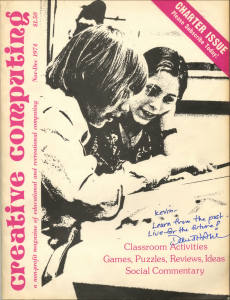

創刊号(1974年11月・12月合併号)から1983年3月号まで収録

|

|

|

創刊号(1977年1月・2月合併号)から1984年10月号まで収録

|

|

|

第1巻 第2号(1974年8月号)から第3巻 第7号(1977年1・2月合併号)までを収録[創刊号以外にも欠号あり]

|

|

|

第1巻 第2号(1974年8月号)から第3巻 第7号(1977年1・2月合併号)までを収録[創刊号以外にも欠号あり]

|

|

コンピュータ関連事典

PC関連事典

Sippl, Charles J.(1981 Rev. ed. of Microcomputer dictionary and guide, 1976, c 1975) Microcomputer dictionary, Howard W. Sams & Co.m Inc., Indianapolis, 606pp.

https://archive.org/details/microcomputerdic00sipp

archive.orgでユーザー登録後、デジタルデータを期間限定で利用できる。

Kent, Allen, Williams, James G. (1988) Encyclopedia of Microcomputers, Volume 1, Access Methos to Assembly Language and Assemblers, Marcel Dekker, Inc., 434pp.

https://archive.org/details/EncyclopiaMicrocomputers01

Sanchez, Michael M. “Altos Computer Systems”, pp.66-73、Krause, Barbara “Apple Computer, Inc.” ,pp.218-221、Ashton-Tate, Inc. “Ashton-Tate, Inc. ” ,pp.376-382などの項目を含む中項目事典

百科事典

Henderson, Harry (2009,2004,2003) Encyclopedia of computer science and technology, Revised edition, Facts On File, Inc., 580pp.

http://www.e-reading.club/bookreader.php/135785/Henderson_-_Encyclopedia_of_Computer_Science_and_Technology.pdf

https://archive.org/details/EncyclopediaOfComputerScienceTechnologyiqbalkalmati.blogspot.com

Ralston, Anthony; Reilly, Edwin D (1983 revised ed.,1976) Encyclopedia of computer science and engineering, 1601pp.

https://archive.org/details/encyclopediaofco00rals

archive.orgでユーザー登録後、デジタルデータを期間限定で利用できる。